FAQ Heizen mit Holz und Pellets

Fragen und Antworten (FAQ)

Über das Heizen mit Pellets

Herstellung von Holzpellets

Keine Verbrennung läuft ohne die Freisetzung von Emissionen ab. Jedoch ist dieser Schadstoffausstoß von Holzpelletheizungen bei neuen, modernen Holzheizungen spätestens seit Inkrafttreten der 2. Stufe der im Jahr 2010 erheblich verschärften 1. Bundesimmissionsschutzverordnung am 1. Januar 2015 auf ein sehr niedriges Niveau gesenkt worden. Dazu trägt der genormte Brennstoff bei, der aus naturbelassenem Holz ohne Zusatzstoffe hergestellt wird, einen niedrigen Aschegehalt und einen definierten Wassergehalt von unter zehn Prozent hat. Dadurch kommt es zu einer sauberen Verbrennung. Holzpelletheizungen müssen die Einhaltung der strengen Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid alle zwei Jahre bei einer wiederkehrenden Messung nachweisen. Alte Anlagen müssen schrittweise ausgetauscht oder nachgerüstet werden, wenn sie die Grenzwerte der 1. Stufe nicht einhalten können.

Nähere Informationen finden Sie beim DEPV.

Ja, um eine Anreicherung von Feinanteil zu verhindern, sollte ein Pelletslager alle zwei Jahre oder alle zwei bis drei Befüllungen vor der neuen Befüllung komplett entleert und ausgefegt werden.

Nein, Pelletslager sind sicher und für den Heizungsbetreiber kein Risiko. Wie für andere Energielager gelten auch für die Pelletslager Vorschriften, die einen gefahrlosen Umgang ermöglichen, wie z.B. die ausreichende Belüftung vor dem Betreten. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Sicherheitsaufkleber

Ein Kilogramm Holzpellets hat einen Energiegehalt von circa fünf Kilowattstunden (kWh). Bei einem Endenergiebedarf für ein Einfamilienhauses, das bei unsanierten oder nur teilsanierten Gebäuden meist in der Größenordnung von 20 bis 25.000 kWh pro Jahr liegt, genügen demnach 4 bis 5 Tonnen Holzpellets, um das Gebäude zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen. Der Brennstoff kostete im Jahr 2018 durchschnittlich 248 Euro je Tonne. Daraus ergeben sich Brennstoffkosten für den Betrieb einer Pelletsheizung in diesen Haushalten in der Größenordnung von 1.000 Euro pro Jahr (bezogen auf den Jahresdurchschnitt von 2018)

Nein, der Pelletspreis entwickelt sich nach Marktmechanismen im freien Wettbewerb zwischen rund 50 Pelletsproduzenten und mehreren hundert Händlern. Dies schließt eine Orientierung am Ölpreis aus. Grundlage sind vor allem die Kosten für den Rohstoff Holz und die beim Pressen anfallenden Energie- und Personalkosten. Der Pelletspreis hat sich in den letzten Jahren als weitgehend stabil erwiesen und die Preisschwankungen beim Heizöl nicht mitgemacht.

Nein, denn die Durchforstung von Wäldern schafft stabile, vitale Bestände, die widerstandsfähig gegen Einflüsse wie Wind, Trockenheit und Schadinsekten sind. In Deutschland schreiben die Waldgesetze eine nachhaltige Bewirtschaftung vor die sicherstellt, dass nicht mehr Holz eingeschlagen wird als nachwächst.

Näheres hier

Ja, Deutschland hat in ganz Mitteleuropa die höchsten Holzvorräte, und jedes Jahr werden in Deutschland 16 Mio. Festmeter weniger Holz genutzt als nachwächst. Das sind 6 m3 auf der Fläche eines Fußballfeldes.

Nein, denn der Holzmarkt ist frei und nicht durch Marktordnungen geregelt. Wer den besten Preis für das Holz bietet, bekommt den Zuschlag – zur Freude von Waldbesitzern und Förstern, denen die gestiegene Nachfrage einen besseren Holzpreis bringt. Dabei konnten bisher alle Holzbranchen in Deutschland ihren Holzbedarf decken, und das wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft so bleiben.

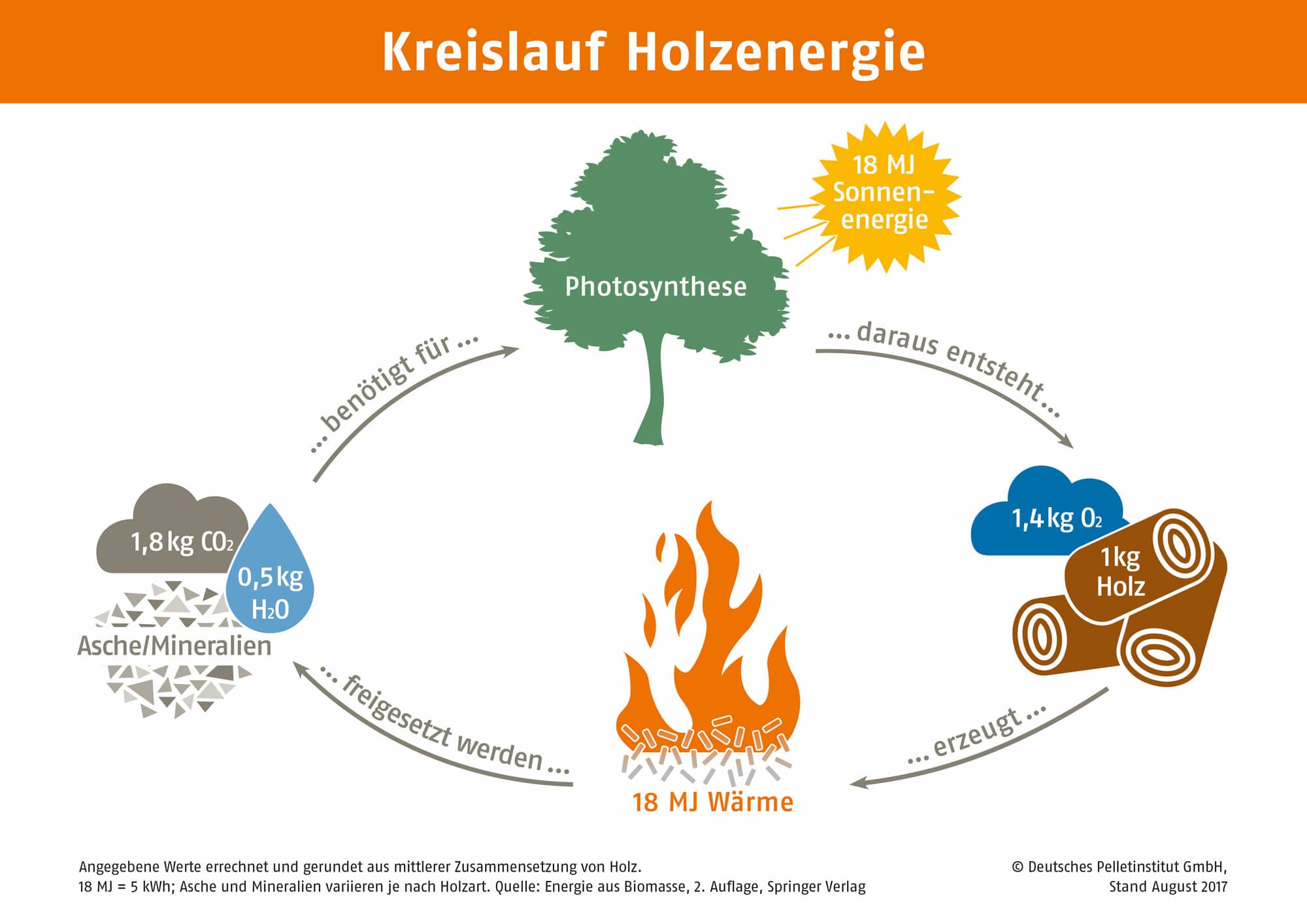

Holzpellets sind annähernd CO2-neutral, denn der Anteil an Fremdenergie, der einen zusätzlichen CO2-Ausstoß ergibt, ist gering. Das Umweltbundesamt gibt die CO2-Einsparung durch Holzpellets gegenüber fossil betriebenen Heizungen mit durchschnittlich 92,5 Prozent an.

Ja, denn Produzenten und immer mehr Händler lagern Pellets ein, um dem Kunden auch im Winter Versorgungssicherheit bieten zu können. Es empfiehlt sich aber, mit einem vollen Lager in die Heizsaison zu gehen – Pellets sind im Sommer üblicherweise auch deutlich günstiger als im Winter. Sollte man doch während der Heizsaison Pellets nachbestellen, muss man sich auf etwas längere Lieferzeiten einstellen – bei großer Nachfrage ist der Fuhrpark häufig ausgelastet.

Heizungsbetrieb

Weiterführende Informationen

Portfolio websites in groups with such IDs (2) does not exist.

Quelle:https://depi.de/de/faq | Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) wurde im Jahr 2008 mit Sitz in Berlin als Tochterunternehmen des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands e. V. (DEPV) gegründet. Das DEPI bündelt die Bereiche Kommunikation, Information, PR und Marketing rund um das Thema Heizen mit Holzpellets. Im Dialog mit Vertretern aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft will das Institut als Kommunikationsplattform und Kompetenzzentrum das Thema dauerhaft ins öffentliche Blickfeld rücken und Verbraucher informieren.

FAQ-Datum:

03.02.2020